La musique au Sahara

De la colonisation à la globalisation

par Marta Amico *

Il existe très peu de sources écrites sur la vie musicale du Sahara d’avant les premiers enregistrements. Ce sont pour la plupart des observations fragmentaires reportées par des observateurs aux profils multiples – aventuriers, missionnaires, militaires, administrateurs coloniaux, commerçants – qui restent difficilement exploitables d’un point de vue scientifique. C’est à partir du début du XXe siècle que le développement des technologies de captation sonore en Europe et en Amérique du Nord favorise l’écoute différée des musiques exotiques, créant peu à peu un intérêt et une soif de connaissance. Parmi les répertoires identifiés comme enracinés dans la vaste région saharienne, la musique touarègue est présentée comme une catégorie musicale à part entière, représentée par des traditions associées à un peuple aux traits culturels homogènes comme le nomadisme, le port pour les hommes d’un turban, symbole d’honneur, ou l’attachement au désert. Malgré ces quelques caractéristiques qui stabilisent la catégorie à travers le temps, ce que l’on appelle la musique touarègue est aussi un objet en mouvement, fruit de la fabrication et de l’écoute de ses produits sonores (disques vinyle, cassettes analogiques, fichiers numériques) et de leur inscription dans différents projets de connaissance et de reconnaissances.

Historiciser le développement des technologies d’enregistrement et d’écoute conduit à discuter les limitations qu’elles imposent aussi bien que les opportunités qu’elles présentent pour une caractérisation des habitants du Sahara, à travers les objets matériels et les usages qui en sont faits jusqu’aux pratiques discursives qui donnent forme aux perceptions de la musique, à son étude et à son utilisation à des fins de reconnaissance culturelle.

Cet aperçu historique ne considère pas les technologies, leurs supports et produits comme de simples moyens matériels qui préexistent à toute forme d’usage et de représentation, mais comme des agents d’une œuvre de médiation qui fabrique une entité symbolique et politique, contribuant à négocier et renégocier la place du signifiant « touareg » au sein des cultures régionales et des musiques du monde.

La collecte coloniale: capter la pureté d’une culture isolée

Les premiers enregistrements connus de sons sahariens sont effectués dans les années 1930 dans le cadre d’une discipline en gestation qui s’appellera quelques décennies plus tard ethnomusicologie. Les bases épistémologiques de ce champ d’études sont progressivement mises au point au fil des progrès technologiques de la captation sonore, conjugués à l’élan de découverte et à l’effort d’analyse déployés par les premiers chercheurs qui souhaitent élargir les connaissances scientifiques sur les musiques du monde. À cette époque, l’enregistrement phonographique constitue une source primaire novatrice qui permet d’approcher et interpréter la « musique africaine » comme différente et éloignée de la musique européenne, mais dotée elle aussi d’un ancrage historique.

Les toutes premières collectes, effectuées par la chercheuse américaine Laura Boulton en 1934, environ 360 pièces, sont captées dans le cadre de l’expédition scientifique Straus, constituée d’un convoi de trois véhicules qui parcourt plus de 12 000 kilomètres à travers l’Afrique coloniale française et britannique. La musique fait ici partie des spécimens destinés au Musée Américain d’Histoire Naturelle au même titre que les pièces animales et végétales ; elle est recueillie sur des supports qui lui donnent une matérialité physique, des disques, accompagnés de commentaires en anglais. Cette procédure de fixation qui permet la conservation muséale et l’étude des matériaux est liée à une « ethnomusicologie d’urgence » selon laquelle les traditions africaines sont « pures » et en voie de disparition, et nécessitent d’être enregistrées pour être préservées intactes, à l’abri des pollutions de la civilisation moderne. Ainsi l’enregistrement vient soutenir et compléter l’exploration, donnant aux chercheurs occidentaux la possibilité de valoriser les sons exotiques par la production d’un commentaire savant (1).

Les collectes se poursuivent timidement au cours des décennies suivantes, impulsées par les musées et les institutions de recherche occidentales. Elles présentent parfois une vision figée des traditions qu’elles captent comme des peuples censés les représenter, créant une démarcation implicite entre les musiques de la modernité européenne et celles de l’Afrique.

C’est le cas par exemple des collectes des chercheurs américains Geoffrey et Finola Holiday dans l’Aïr, région de l’actuel Niger, conservées au Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage et publiées en 1960 dans le disque « Tuareg Music ». 1960 est une année de grands bouleversements au Sahara, avec la fin de la colonisation française et l’annexion des territoires à de nouveaux États-nations. Toutefois, les Holiday ne semblent pas voir ces changements lorsqu’ils gravent sur disque les répertoires qui représentent les Touaregs pour les archives de Washington. « Les Touaregs d’aujourd’hui ont émergé plus ou moins indemnes, leurs habitudes, vêtements, mœurs, croyances et langage diffèrent peu de ce qu’ils ont dû être il y a 2 000 ans » peut-on lire à la page 2 du livret du disque. Ici, le geste de la collecte fige les pratiques et les populations dans un éternel passé. Les Touaregs appartiendraient à une société statique, capturée et sauvegardée grâce à l’engagement et la technologie de ces chercheurs.

L’écoute des pièces enregistrées suggère les intentions qui ont guidé l’enregistrement. À l’époque où l’ethnomusicologie est en train de se constituer en tant que discipline scientifique qui relie les sons à l’organisation des cultures humaines, la « musique touarègue » captée par les Holiday se retrouve alors partagée entre deux régimes d’analyse. Le discours des chercheurs dépeint une société primitive figée dans une immobilité atemporelle, alors que les sons enregistrés valorisent le contexte précis de l’enregistrement et la situation sociale dans laquelle il s’inscrit et qui lui donne sens.

Quelques années plus tard, d’autres chercheurs, comme le français Erik Guignard, commencent à s’interroger sur le rôle de l’enregistrement de terrain pour la constitution d’une discipline ancrée dans le présent des sociétés, qui relie la musique à sa « fonction sociale ». Dans un article qui commente une collecte effectuée en 1970 dans l’est du Mali, Guignard affirme avoir enregistré « des très beaux chants touaregs [...] dans des conditions les plus authentiques possibles ». Ici l’auteur donne à l’authenticité une valeur épistémologique, puisque ce n’est qu’à travers une captation au plus près des situations vécues par les participants que l’enregistrement peut acquérir une « qualité musicale » qui le rend apte à l’exploitation scientifique (2).

Les collectes de ce type se font plus nombreuses, plus variées et plus précises quelque temps après la fin du colonialisme, lorsque plusieurs chercheurs commencent à se lancer dans une étude approfondie des répertoires sahariens. Le Centre National de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques (CRAPE) d’Alger ouvre une section d’ethnomusicologie qui commence à fonctionner de manière régulière à la fin des années 1960, avec des collectes au Sahara algérien, considéré comme un territoire idéal pour l’étude, puisqu’« assez indifférent aux influences culturelles extérieures, ce qui lui confère, au point de vue musicologique, un caractère de quasi-insularité » (Pierre Augier). L’idée de pureté revient ici sous le portrait d’un désert isolé qui serait à l’abri des influences extérieures et donc particulièrement apte à la recherche musicologique.

Si l’enregistrement, l’archivage et l’étude apparaissent comme trois passages obligés pour constituer un savoir scientifique censé valoriser les musiques « sahariennes », « berbères » et, à l’intérieur de ces contenants, la « musique touarègue », ces passages sont contrôlés par l’extérieur et excluent de fait les tenants de la culture, qui continuent de pratiquer, d’écouter et de transmettre la musique à travers l’oralité directe. Ainsi fixant certains répertoires, le processus d’enregistrement et d’étude donne une place au caractère saharien dans la mappemonde musicale fabriquée par la discipline, tout en gardant les Sahariens dans un monde « traditionnel » situé en dehors de tout processus de réflexion et d’appropriation des productions enregistrées.

Les cassettes et la diffusion des répertoires populaires

Les Sahariens, toutefois, n’ont pas attendu les ethnomusicologues pour s’approprier les technologies d’enregistrement. Pendant que les missions et les collectes scientifiques, notamment algériennes, européennes et américaines poursuivent la recherche des répertoires « purs » d’un territoire insulaire, des matériaux, magnétophones à cassettes, radiocassettes et cassettes, commencent à circuler au gré des déplacements des populations entre l’Afrique du Nord et de l’Ouest. Les ethnomusicologues ne sont pas insensibles à ces changements sur leurs terrains de recherche (3).

Moyen de transmission des répertoires « locaux » mais aussi des « musiques étrangères », la circulation des cassettes participe à un moment de grande transformation culturelle. Les premiers enregistrements colportent les voix, les techniques de jeu, les statuts et les instruments autochtones d’une zone à l’autre. Les cassettes véhiculent des répertoires régionaux non touaregs qui élargissent le spectre des influences musicales. La guitare entre dans les goûts populaires avec les cassettes de Ali Farka Touré, musicien originaire de la région de Tombouctou au Mali, ou du Front Polisario, mouvement politique du Sahara occidental dont les compositions engagées servent de modèle pour des nouveaux projets musicaux et militants.

C’est avec ces influences que les ishumar, jeunes hommes évoluant dans un milieu social dépourvu des repères du nomadisme ancien et sans véritable intégration avec les nouveaux États-nations, s’initient à la guitare. À partir de la fin des années 1970, la cassette devient le moyen de circulation du nouveau répertoire qu’ils composent entre les milieux désertiques et urbains, appelé « Al Guitara » ou simplement « Guitare ». Enregistré lors de soirées conviviales et de festivités, ce répertoire porte une parole déclinée au présent, d’abord déclamée lors d’allocutions verbales puis sous la forme de « poèmes chantés » avec accompagnement instrumental, qui parlent autant d’amour et de nostalgie que d’engagement et de révolte.

Tournée vers le présent, cette « culture de la cassette » saharienne est totalement indépendante des idéologies d’une conservation patrimoniale et d’étude scientifique liées à l’ethnomusicologie occidentale. En effet pour les Sahariens, l’urgence du message à envoyer prime sur la sauvegarde du passé. Ainsi les mêmes cassettes sont constamment réenregistrées avec de nouvelles compositions adressées aux communautés sahariennes, qui constituent le seul public visé.

La matière sonore des cassettes est aussi nettement différente des premiers enregistrements « touaregs » effectués par les ethnomusicologues. Si, pour les chercheurs occidentaux, l’authenticité correspond à une essence culturelle et sonore qu’il faut chercher dans les campements et garder intacte dans l’enregistrement de terrain, les Sahariens remplacent rapidement les instruments autochtones par la guitare et ne se soucient guère de restituer une image « pure » de leur culture. Les morceaux sont enregistrés à l’occasion de fêtes et de retrouvailles pour diffuser une parole poétique ; le début et la fin des prises sont souvent calquées sur les textes en tamasheq, signifiant par là que le message prime sur l’accompagnement et plusieurs compositions se succèdent dans chaque cassette, diffusant un répertoire hétéroclite, repris dans les différents lieux de présence de la communauté.

Cette pratique de la cassette représente également un point de rupture avec les industries culturelles qui se mettent en place dans les nouveaux pays à la périphérie desquels se trouvent désormais les Touaregs. En effet, différentes dynamiques d’essor d’industries culturelles nationales et d’expansion médiatique se développent en Afrique de l’Ouest et du Nord dans les décennies qui suivent les indépendances. Au Mali, l’économie de la cassette s’implante progressivement dans la capitale Bamako avec un système de production, de reproduction et de distribution organisé, bien que peu formalisé. Parallèlement, les médias nationaux, télévisions et radios, diffusent les sons du pays, selon un découpage ethnique hérité des politiques culturelles coloniales et postcoloniales et qui donnent la plus grande place à la culture Mande.

Le Sahara étant dépourvu de grandes villes cosmopolites, d’infrastructures culturelles et de représentations dans les gouvernements centraux, ses cultures échappent à ce type de circuits d’enregistrement et de diffusion musicale. En l’absence de toute notion de marché ou d’économie, l’échange demeure complètement gratuit et informel et reste dépendant de la mobilité des individus à l’intérieur d’une logique de réseau communautaire. Ainsi, si la production nationale n’inclut pas les Touaregs, la technologie de la cassette permet tout de même une dynamique d’émancipation et de développement indépendante, où les économies dominantes et les logiques d’exclusion des pouvoirs régionaux sont court-circuitées afin de revendiquer un particularisme identitaire et asseoir une autonomie sur le plan culturel. L'apparition d’un micro-media populaire comme la cassette, instaure au Sahara une dynamique de production sonore « par le bas ». Ce sont des « marginaux », les jeunes ishumar qui organisent leur existence dans un système écologique et politique fragile, qui s’emparent de nouvelles formes de communication et de « petits medias » et en font des moyens de mobilisation populaire et de diffusion d’un projet politique révolutionnaire.

Enregistrer pour les autres, défendre sa propre culture

Au milieu des années 1990, alors que la circulation des cassettes est entravée par les autorités de plusieurs pays africains qui prennent au sérieux leur potentiel subversif, les sons du désert commencent à être intégrés dans un tout nouveau circuit, celui de la World Music, en plein essor depuis les années 1980. La création de cette nouvelle catégorie mondialisée est directement liée à la mise en circulation de disques de musiques d’ailleurs dans les métropoles européennes et américaines, avec la sortie régulière de CDs dédiés aux « traditions du monde » accompagnés de livrets explicatifs. « Les Touaregs » sont promus dans ce nouveau marché depuis 1996, à la sortie d’un premier CD intitulé « Amazagh » (1996). Ce disque est enregistré en Belgique pour le label Fonti Musicali - Traditions du monde - par le groupe Tartit, créé l’année précédente pour l’exportation en Europe. Le CD « The Radio Tisdas Sessions » (2000), enregistré à Kidal par l’ingénieur du son français Jean-Paul Romann pour le label Wayward Records & Triban Union initie ensuite un travail de reconfiguration sonore, discursive et visuelle sur le groupe Tinariwen, composé en partie de musiciens qui ont participé activement à la création du répertoire « Al Guitara » et à la circulation des cassettes.

Avec Tartit, la musique « traditionnelle » est à l’honneur, notamment les répertoires de la région de Tombouctou, qui sont toutefois adaptés à une présentation pour un public extérieur. Contrairement aux pratiques locales et aux enregistrements effectués par les ethnomusicologues, ici le tehardent et le tindé jouent ensemble, la guitare électrique est ajoutée à partir du deuxième disque Ichichila (2000, Network Media/Divano production), les morceaux durent quelques minutes seulement et sont épurés des sons évocateurs des « situations sociales » tant valorisées dans les enregistrements aux fins d’étude. La recherche sur les timbres des instruments et des voix est valorisée grâce aux moyens techniques et technologiques des studios, sous le contrôle des professionnels du son européens.

Avec les disques de Tinariwen, on entre dans d’autres logiques. De nouvelles figures de « médiateurs » collaborent avec les musiciens, managers, producteurs, ingénieurs du son, responsables de l’adaptation du répertoire aux canons d’une industrie musicale internationale. Les critères d’appréciation du son du désert sont perfectionnés à travers des ajustements techniques qui garantissent une authenticité acoustique et culturelle fabriquée de toutes pièces en studio. Les disques sont accompagnés de livrets avec des photos et des textes, qui participent d’un travail de communication voué à fabriquer un imaginaire positif des « Touaregs » et à raconter au monde l’histoire du groupe et des luttes des jeunes Sahariens.

L’accès à un marché international peut être interprété comme une histoire de négociation de paramètres esthétiques, scéniques, acoustiques et identitaires entre des figures dichotomiques, musiciens et producteurs, Touaregs et Occidentaux, porte-paroles culturels et professionnels des machines et du business, responsables de l’enracinement et des traductions. Si les musiciens considèrent désormais que leur mission est de faire connaître « leur peuple » aux auditeurs occidentaux, les traducteurs doivent chercher à produire un « son du désert » ou une « musique touarègue » qui puisse convenir à l’écoute des musiciens comme à celle de leur nouveau public.

Cette négociation polarisée, vouée à fédérer un nouveau public international autour d’une forme présentée comme authentique et locale, n’est pas sans conséquences au niveau national, puisqu’elle court-circuite de nouveau le manque de reconnaissance du public et des institutions des pays d’origine des musiciens. En effet, depuis les années 1980, certains artistes maliens, comme Ali Farka Touré, Amadou Bagayoko ou Salif Keita, ont réussi à obtenir une place de choix dans les deux sphères culturelles, l’une locale et régionale, l’autre globale. Ils ont été parmi les initiateurs de la passion pour l’Afrique qui a irrigué l’Europe et l’Amérique du Nord et ont contribué à nourrir un goût pour la « musique malienne ». Ce succès n’est pas sans lien avec une carrière qui avait commencé dans le pays même, au sein d’ensembles populaires qui animaient les soirées dansantes de Bamako et qui étaient très présents sur le marché local des cassettes, faisant de ces artistes des ponts entre deux publics et deux manières de produire et écouter la musique.

Comme les cassettes échangées au Sahara n’entrent pas dans les logiques du marché intra-africain, l’intérêt de certains producteurs européens pour les répertoires dits « touaregs » vient combler un vide, celui de leur exclusion des réseaux nationaux et régionaux. Cet intérêt confère aux musiciens touaregs une image extérieure vertueuse en tant que musiciens « du désert » ou « rebelles », militants pour l’autonomie de leur minorité menacée par les États nationaux. Les disques deviennent les manifestes d’un « peuple » qui serait ignoré dans ses propres pays, mais valorisé à l’étranger dans ses sons, ses tenues vestimentaires, sa langue, son environnement. L’industrie musicale agit alors à double sens. D’une part, elle impose une adaptation de formats, règles de présentation, sons, symboles, comme condition pour faire partie de son offre discographique et de son marché. De l’autre, elle valorise un particularisme identitaire revendiqué qui devient sujet d’admiration et fait consensus auprès des musiciens et du public international, offrant des moyens pour court-circuiter la marginalisation ressentie au niveau régional et national.

Toutefois, comme pour les premiers disques produits par les ethnomusicologues, ici non plus la technologie et ses supports ne sont pas partagés. En effet, le support du CD ne pénètre pas en Afrique de l’Ouest et l’industrie musicale internationale n’y dispose pas de points de distribution, aussi les disques pour la World Music ne sont pas écoutés par les populations des pays africains. Les médias publics et privés (radios et télévisions) sont en revanche très populaires, mais tournés vers des répertoires représentant une identité nationale sélective, qui exclut les appartenances qui entrent en conflit avec les récits officiels, comme celle des Touaregs. Ainsi le consensus autour de la « musique touarègue » se produit dans une relation unidirectionnelle, des musiciens du Sahara au public international.

A partir du début des années 2000, la couverture du signal de téléphonie mobile puis d’internet est étendue aux zones urbaines du Sahara. Bien que la mobilité importante des personnes entre zones urbaines et rurales rende l’accès aux réseaux intermittent, les développements technologiques du smartphone permettent d’utiliser le bluetooth pour diffuser en brousse des fichiers téléchargés en ville, qui se propagent de téléphone en téléphone. À partir des années 2010, ces outils commencent à être utilisés massivement dès que le réseau 3G est disponible, pour la communication, mais aussi pour l’écoute, le stockage, l’enregistrement et l’échange de la musique.

On peut remarquer que la diffusion massive des smartphones et des fichiers sonores au Sahara rend possible pour la première fois un jeu d’échelles entre sphères locale et internationale. L’outil numérique permet l’écoute locale du « son touareg » produit pour l’international, via le téléchargement des morceaux des disques commercialisés échangés sur les cartes mémoires (4).

Pour la première fois, un rapprochement entre différentes manières d’écouter et d’apprécier la musique touarègue se produit. Le public saharien et celui de la World Music se retrouvent virtuellement autour d’une « authenticité » reconnue par tous comme une réalité acoustique et culturelle qui mérite d’être travaillée et sauvegardée. En effet, si pour le public international il s’agit d’apprécier les sons méconnus d’une « minorité menacée », le public local, après la tombée en désuétude des cassettes, est heureux de pouvoir à nouveau profiter de l’écoute différée de morceaux désormais historiques et de découvrir la valeur qu’ils constituent en dehors des confins régionaux. L’appropriation internationale des sons sahariens est donc accompagnée d’une démarche en miroir, la réappropriation saharienne des mêmes sons retravaillés selon les goûts de la World Music, accueillie souvent avec enthousiasme à la fois pour la fidélité et la qualité des enregistrements et pour l’image positive qu’ils transmettent de la « culture ».

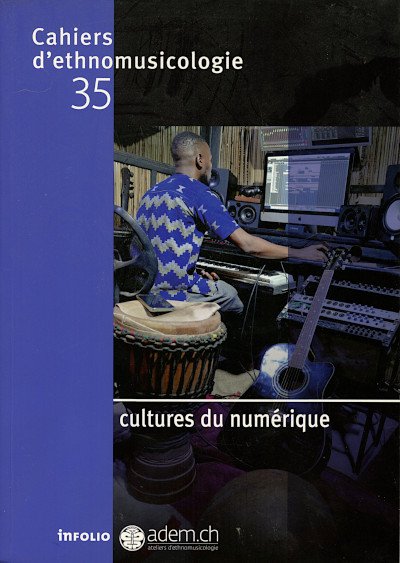

Désormais dépourvus de toute matérialité, les disques et les « sons du désert » façonnés par la World Music suscitent une certaine émulation lorsque, à partir des années 2010, des home studios et des studios d’enregistrement commencent à proliférer dans les capitales régionales, où des jeunes désormais formés au numérique se procurent des ordinateurs portables, des microphones et des logiciels d’enregistrement. Des groupes qui n’ont pas pu franchir les frontières régionales et qui n’ont pas de managers occidentaux peuvent désormais enregistrer sur place et construire un réseau semi-professionnel. Celui-ci inclut de plus en plus d’opérateurs ouest-africains, ingénieurs du son, « arrangeurs », mixeurs ou directeurs artistiques, qui manipulent la technologie et travaillent les sons et les formes, apportant une nouvelle médiation technique, mais aussi culturelle et ethnique.

Depuis les années 2010, la mobilité des populations, engendrée par les problèmes sécuritaires au Sahara et le au conflit armé malien, vient accentuer cette tendance. Au Mali, les populations fuient les violences et s’installent à Bamako, où elles mènent des vies souvent précarisées par leur statut de Touaregs et donc d’étrangers à la ville, rattachés aux seuls réseaux familiaux et communautaires. Ce déplacement forcé joue un rôle sur le plan musical notamment auprès de la jeune génération, plus encline à s’intéresser aux développements numériques. En effet les jeunes déplacés fréquentent le milieu musical citadin, forment des groupes, enregistrent, jouent de la musique. Conscients des mécanismes d’exclusion dont ils sont victimes et qui fragilisent leur position dans la capitale malienne, ils sont aussi attirés par ses activités (festivals et saisons musicales), ses studios d’enregistrements et ses opportunités. La question de l’enregistrement et de l’écoute de la musique se mue ici en une question de positionnement dans une société étrangère, bien qu’englobée dans les « pays d’origine ». Être en ville signifie certes s’éloigner du référent identitaire d’une vie liée au milieu désertique et des parents qui restent dans les zones de guerre, mais aussi être connectés, se renseigner sur les nouvelles sorties et les modes esthétiques du moment, profiter au maximum des échanges technologiques, s’immiscer dans des nouvelles habitudes de production et d’écoute. C’est ainsi que de nouvelles différenciations se créent entre sons « anciens », représentés par Tinariwen, qui suscite unanimement une grande admiration et nostalgie, et sons « nouveaux », qui commencent tout juste à émerger aujourd’hui.

Le groupe Tinariwen © Marie Planeille

Enregistrer pour exister

Au-delà des évolutions esthétiques et techniques, la production des sons touaregs se fait ici en dehors de toute relation avec un marché extérieur, mais aussi loin des réseaux habituels du Nord du pays, désormais éloignés par les fractures territoriales actuelles. L’usage intensif du numérique devient donc un moyen pour réunir symboliquement les sons d’une communauté dispersée et dépasser les fractures territoriales et psychologiques imposées par le conflit. Si la circulation des musiciens entre Bamako et le Sahara est entravée par des questions d’ordre sécuritaire, cette distance physique est comblée par l’envoi vers et depuis le Sahara de disques, clips vidéo et chansons sous forme de fichiers numériques.

Pour l’instant, on peut observer que le tournant numérique dépossède les anciens tenants des traditions et les habitants des zones désertiques de leur place de choix dans la perpétuation de la musique, tout en continuant à valoriser un imaginaire devenu classique de traditions et de désert. Une jeune génération grandie au milieu des crises sahariennes, loin des espaces traditionnels, en déplacement entre villes et camps de réfugiés, se charge de plus en plus de reconduire l’identifiant sonore et culturel touareg. Ceci transforme le « désert » en espace idéalisé, en représentation, alors qu’en réalité, les coups du conflit, les menaces terroristes et l’instabilité minent sérieusement les formes d’expression liées au vivre ensemble des populations et limitent les possibilités d’échange, d’écoute, d’étude. En même temps, cette génération en déplacement s’approprie les outils nécessaires pour contrôler ses propres représentations et les faire circuler des capitales aux territoires isolés du Nord via l’envoi de pistes audio, de vidéos de concerts ou de vidéo-clips. Elle manifeste un attachement nostalgique aux formes précédentes, mais tente de combler la fracture avec les cultures urbaines ouest-africaines et de se faire une place au sein d’une offre musicale variée produite par une industrie musicale régionale en pleine mutation. De plus, elle se dote de capital culturel et technologique pour dialoguer avec les producteurs occidentaux et s’efforce de rattraper le retard en termes de professionnalisation dans les métiers de la musique, ce qui pourrait, à plus long terme, contribuer à modifier les rapports de domination instaurés par la World Music.

Les discours selon lesquels le numérique conduirait à une horizontalité et à une démocratisation des pratiques est contredit par les réalités d’une technologie qui influence autant qu’elle est modifiée par les goûts, les marchés, les habitudes d’écoute et de partage, les conditions socio-politiques, forgeant des relations plurielles à la « musique touarègue ».

Ces relations dépendent étroitement de la situation particulière que vivent les Touaregs au cours du dernier siècle. Dans la période coloniale, ils sont en position de soumission mais suscitent aussi l’admiration, sentiment qui perdure lors des représentations de la World Music. L’insularité, la pureté de leur culture, la naturalité de leur environnement est valorisée dans les enregistrements, qui s’appuient pourtant sur deux notions quelque peu différentes de l’authenticité : du côté des premiers chercheurs, il s’agit de s’immiscer dans la culture et de ne rien modifier de la pratique musicale pour la figer telle qu’elle se produit « sur place ». Du côté des producteurs et de l’industrie musicale, il s’agit de chercher toujours la même authenticité, mais en ayant recours aux studios d’enregistrement, aux dispositifs techniques, aux effets sonores, bref aux atouts fournis par les technologies et par les métiers du son, mais avec l’idée de proposer au public une « authenticité produite ». Avec les cassettes, la question de l’authenticité, de la fidélité à la source se pose différemment, car l’objectif premier est surtout l’expression vive et immédiate d’un discours poétique, tandis que la conservation n’est pas valorisée. Encore une fois, les possibilités offertes par l’échange numérique viennent ouvrir des pistes nouvelles, car la nostalgie pour un mode de vie brusquement brisé par le conflit actuel perdure, alors même que les jeunes générations se projettent ailleurs et cherchent à conjuguer le mythe des anciens avec la nécessité d’agir sur les sociétés dans lesquelles ils s’inscrivent, urbaines et cosmopolites. Ils essaient aussi de se faire une place dans un marché en pleine mutation, de contourner la marginalisation dont ils font l’objet, d’utiliser la maîtrise des codes et des technologies pour mieux affirmer leur statut de musiciens et de Touaregs. Loin de constituer une simple donnée technique, le numérique ouvre alors la porte à des formes esthétiques qui répondent à des situations d’urgence, à des chemins d’émancipation ou de nouvelle dépendance vis à vis de modèles économiques affiliés aux grands groupes multinationaux ou à l’essor des industries nationales et locales, dessinant peu à peu les contours d’une nouvelle musique touarègue qu’il faut de nouveau commencer à écouter, décrypter et analyser.

Mise en ligne : février 2025

* Anthropologue, maître de conférences en ethnomusicologie (université Rennes 2)

Notes

"The Tuaregs, nomads of the desert, are the most picturesque people of the Timbuktu region. They are said to be descended from the same original stock as the Berbers of North Africa. The Tuaregs are called “People of the Veil” because the men wrap their heads in a native-woven cloth which is never removed, not even for eating. It is a great protection against the heat and wind and sand of the desert. They are fierce, aristocratic people, very proud of the brave deeds of the ancestors".

2. "Notre équipe est arrivée par hasard dans un très noble campement où, une jeune fille de 17 ans étant « tombée malade », nous avons participé au rassemblement de tous les musiciens, dont l’indispensable joueuse d’imzad Kel Agais, et pu assister à la cérémonie, ce qui nous a permis de constater l’immense différence de qualité musicale des chants non séparés de leur fonction sociale, et de ceux qui sont enregistrés au cours d’un rassemblement effectué par ou pour l’observateur extérieur ; les Touaregs ont en effet honte de toute exhibition individuelle. Lorsqu’a lieu un cérémonial renforçant la cohésion du groupe et présentant un intérêt commun, la gêne paralysante qu’on rencontre habituellement chez les chanteurs de cette région s’efface".(Guignard)

"La cassette joue un rôle actif dans la transmission du répertoire local ou des musiques touarègues voisines, en particulier celles de l’Adghagh. En effet, lorsqu’ils s’en vont sur leurs chantiers en début de saison froide, les hommes emportent avec eux les cassettes enregistrées au village durant les fêtes d’été. Ils s’en nourriront dans leur isolement d’immigrés, ce qui fait d’eux des conservateurs potentiels du patrimoine musical. Mais, se trouvant d’autre part à un niveau plus large de communication par leurs contacts avec des hommes venus de toutes les régions d’Algérie ainsi que des pays frontaliers méridionaux (Mali et Niger principalement), ces villageois vont également s’alimenter, par copie de cassettes, en musiques étrangères qu’ils écouteront pour leur plaisir et qu’ils transmettront ensuite aux femmes des villages".

Références

Une version longue de cet article, comprenant une bibliographie détaillée,

Une version longue de cet article, comprenant une bibliographie détaillée,est parue dans le dossier "Cultures du numérique" (Cahiers d'Ethnomusicologie n° 35 ADEM)

sous le titre "Enregistrer pour exister. Technocultures musicales au Sahara, de la colonisation à la globalisation".

Cette version est accessible également en ligne:

http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/4691

|

Tous droits réservés © Marta Amico / Colophon, 2025. |