Étienne Bours

"L'histoire des peuples se lit dans leurs chansons"

Aujourd'hui malmenées par la mondialisation, les musiques traditionnelles sont occultées par le fantasme du "village global" et le concept des musiques dites "du monde" et, s'il est culturellement et politiquement correct de porter aux nues le métissage à tout va, il est de bon ton aussi d'étiqueter de réactionnaire et de suspect tout ce qui se revendique de la tradition.

Ces lignes sont extraites de l'introduction de l'ouvrage collectif Un monde de musiques - Introduction aux musiques traditionnelles1 publié en 2007 par l'association Colophon. Le monde a-t-il changé depuis? Certainement, mais pas en mieux.

Les instabilités géopolitiques, les guerres, les crises économiques, le changement climatique... et les dénis de nos dirigeants, sont autant de menaces pour l'humanité et particulièrement pour la diversité culturelle des peuples opprimés ou économiquement fragiles ou sinistrés. Face à l'ampleur des défis écologiques de ce siècle, la sauvegarde de la diversité culturelle de l'humanité et de ses traditions musicales peut paraître anecdotique. Et pourtant, il est question de la survie de nos identités plurielles, peut-être notre plus grande richesse.

Pour un échange éclairé sur ces questions, souvent sujettes à confusion, nous avons rencontré Étienne Bours, grand connaisseur des musiques traditionnelles et infatigable militant de la transmission de celles-ci.

Colophon - Les musiques dites « traditionnelles » sont amenées à évoluer, s'adapter, changer... En quoi sont-elles alors encore traditionnelles ? Pourriez-vous, vous qui les avez côtoyées tout au long de votre vie, nous en donner « votre » définition ?

Étienne Bours - « La tradition c’est une révolution permanente » disait le musicien-chanteur anglais John Wright (1939-2013).

Les musiques dites traditionnelles ne peuvent être figées, immuables. Il faut absolument renier cette opposition si souvent entendue entre tradition et modernité. Ceux qui soutiennent cette image ne comprennent pas la dynamique des expressions musicales traditionnelles. Ce sont les mêmes qui vous reprochent de vouloir en revenir à la bougie ou d’être de ceux pour qui « c’était mieux avant ». Une tradition musicale relie la communauté à un passé commun, elle est une sorte d’héritage pour chaque nouvelle génération qui en fera ce qu’elle voudra en fonction des évolutions de la société, de la culture interne à cette société et des influences externes mais aussi en fonction des évolutions environnementales, sociales, politiques...

Tout le monde ne garde pas le même contact avec la tradition. Une musique traditionnelle évolue en général parce qu’un musicien est novateur, et non parce qu’il cherche à tout prix à faire du nouveau. Le vrai novateur est celui qui connaît, comprend et respecte la tradition apprise dans son environnement et qui éprouve le besoin de la nourrir de sa personnalité et de son analyse de cette pratique musicale. C’est ce que le chanteur belge Wannes Van de Velde appelait le style. Et il est vrai que beaucoup de grands musiciens et chanteurs du monde se sont imposés avec un style personnel. On ajoutera, pour insister sur le fait qu’une tradition est une matière organique en mouvement, que plusieurs chanteurs de peuples traditionnels m’ont dit ou ont écrit qu’ils ne veulent pas que leur musique finisse sous une vitrine dans un musée ou inscrite dans une archive. Ce fut le cas, entre autres, de la chanteuse Quechua Luzmila Carpio et du chanteur Same Nils-Aslak Valkeapää. Quant au chanteur anglais Martin Carthy, il me disait en parlant des jeunes générations « they take it for granted ». C’est-à-dire que cette musique leur appartient comme elle appartenait aux générations précédentes et ils s’entendent à la faire vivre à travers diverses évolutions.

La grande difficulté est de comprendre tout cela et de savoir à partir de quand les éléments de cet héritage sont tellement détournés qu’ils en deviennent une caricature ou un emprunt malheureux à une tradition au profit d’un ersatz de musique. Toutes les expériences étant possibles, toutes les dérives le sont également. C’est pour ces raisons que les musiques de tradition ont influencés absolument toutes les autres expressions musicales, qu’elles soient classiques ou populaires. Leurs histoires ne s’arrêtent pas aux frontières d’une communauté puisqu’elles n’ont de cesse de contribuer à la naissance ou au développement d’autres styles et parfois même de modes.

Colophon - Mais, dans un monde en constante mutation et sous la pression d'avancées technologiques bouleversantes, comme l'Intelligence artificielle, ces musiques n'appartiennent-elles pas au passé ?

Étienne Bours - Il est encore de nombreuses sociétés ou régions où les expressions traditionnelles ne sont pas figées dans un passé lointain. C’est pourtant parfois le cas et ces musiques sont alors considérées avec respect par une frange de la société qui les considère comme élément du patrimoine. On sait que les avancées technologiques, le marché des musiques, les modes, les émissions de télévisions débilitantes, etc, mettent ces musiques en danger partout. Mais l’histoire nous a montré, à travers divers mouvements importants, qu’elles sont capables de revenir dans les mémoires collectives. Ce fut le cas avec le romantisme puis avec ce qu’on a appelé revival ou mouvement folk, puis avec un réel intérêt pour ce qu’on a baptisé world music ou musiques du monde. A chaque fois certaines de ces musiques sont sorties de l’oubli ou de leur réserve discrète au fonds d’une culture lointaine. A chaque fois on a pu constater un regain formidable, une réappropriation par les jeunes générations, un intérêt majeur du côté de musiciens externes à la culture en question mais aussi diverses dérives, des exploitations outrancièrement commerciales et stupidement trafiquées pour plaire à un public en mal d’exotisme. Mais ne s’agit-il pas des risques qu’encourent toutes les expressions artistiques, toutes les techniques traditionnelles, toutes les façons de faire de la musique et d’utiliser des techniques vocales et instrumentales ? Soit on maintient le tout figé dans un carcan que l’on appelle « authenticité », soit on laisse cette matière nourrir d’autres expressions et s’en nourrir en échange. On la laisse rencontrer d’autres publics. Les musiques les plus dynamiques sont destinées au partage, à l’échange, à la rencontre...

Quant à l’intelligence artificielle, il est certain qu’elle fera de grands dégâts dans le secteur musical tous genres confondus puisqu’on peut déjà créer des œuvres qui utilisent le son de tel instrument, dans le style de tel musicien, avec la voix de telle chanteuse...

Au vu du nombre de jeunes, et même très jeunes, musiciens et chanteurs qui s’intéressent de très près à de nombreuses traditions musicales, je pense que ces musiques ont encore un avenir. D’autant que je vois beaucoup d’exemples de transmission. Notamment de musicien à musicien au sein d’une famille ou d‘un groupe plus large. A ce titre l’exemple des Chemirani, père et fils, est exemplaire. Djamchid, le père, a quitté l’Iran dans les années 70 et s’est installé en France. Il a formé ses deux garçons, Keyvan et Bijan, au jeu des percussions traditionnelles tandis qu’une de ses filles, Maryam, s’impose comme étant une excellente chanteuse. Chacun de ses enfants a assimilé les traditions iraniennes mais y ajoute, au fil du temps, des éléments glanés au sein d’autres cultures qu’ils apprennent à connaître et comprendre.

Ceci étant dit sans pour autant me bercer d’illusions. Ces musiciens sont probablement une minorité qui, consciemment ou non, pratiquent une forme de résistance.

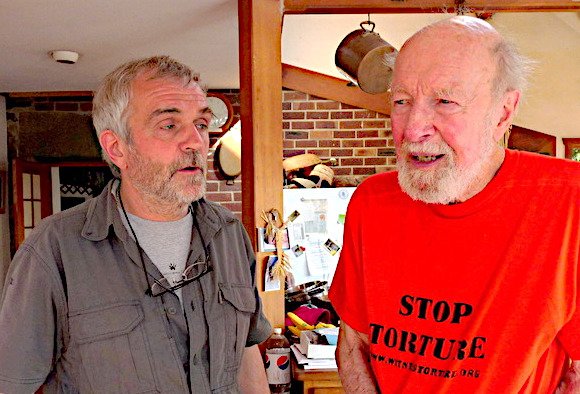

Rencontre avec Pete Seeger chez lui à Beacon (USA) en avril 2010 dans le cadre de la sortie du livre :

Rencontre avec Pete Seeger chez lui à Beacon (USA) en avril 2010 dans le cadre de la sortie du livre :

"Pete Seeger - Un siècle de chansons". / © photo : Christine Breuls

Colophon - Résistance, vous dites ? La guerre, la famine, la pauvreté endémique... les massacres des populations à Gaza, dans l'Est de la RDC, au Soudan, au Myanmar, les réfugiés par millions... Que restera-t-il de la culture et des patrimoines de ces populations anéanties ?

L'Occident s'émeut de la menace qui pèse sur la biodiversité. Mais des pans entiers de la diversité culturelle de l'humanité n'ont ils pas déjà disparus sans que quiconque s'en inquiète.

Est-ce là le sort de l'humanité ? "Est-ce ainsi que les hommes vivent ?" chantait Serge Reggiani...

Étienne Bours - Une fois de plus, j’ai envie de citer Pete Seeger (1919-2014), grand penseur des musiques traditionnelles et du mouvement folk. Il comparait les dangers qui menacent la biodiversité à ceux qui menacent la diversité culturelle. Il m’est arrivé plus d’une fois de prolonger ses inquiétudes en disant qu’il n’est pas nécessaire d’être scientifique pour sauver la biodiversité et qu’il n’est pas nécessaire d’être ethnomusicologue pour sauver les musiques traditionnelles de l’humanité. Le combat est évidemment politique, au sens large du terme. J’ai souvent constaté que des populations qui ont été malmenées, colonisées, méprisées... se sont accrochées à leur culture et notamment à leurs expressions musicales avec d’autant plus de hargne. L’Irlande en est un exemple légendaire. Et il est loin d’être le seul. Je pense, par exemple, au Sahara Occidental et aux Touaregs 3 dont les musiciens ont su atteindre le monde en donnant une nouvelle dimension à leurs expressions musicales. Au risque évidemment de créer ce qui pour certains auditeurs ne sera qu’une mode parmi d’autres.

Malheureusement, certains pouvoirs dominant écrasent des populations au point de commettre des génocides physiques et/ou culturels. Tous les grands musiciens afghans ont dû fuir. Les formidables musiciens et chanteurs d’Alep se sont répandus dans le monde et j’ai eu l’occasion de programmer certains d’entre eux en Belgique. Que deviennent ceux de Gaza ? Qui n’ont plus rien, parfois plus d’instruments, plus d’infrastructure, plus d’écoles... Si je me souviens bien il est une sorte de proverbe chinois qui disait que pour dominer un peuple il faut anéantir sa musique. Alors, effectivement, on est en droit de se poser une question cruciale : qui s’en soucie ? Certes une poignée de personnes tentent, de par le monde, de sauver ce qui peut être sauvé. Je pense à l’association Music Fund qui récolte des instruments, les remet en état et les envoie dans des zones de conflit où la culture est en danger. Je pense à des programmateurs, à des associations, à des media qui gardent malgré tout un éclairage sur ces musiques menacées. Mais c’est peu, très peu, face aux monstruosités en cours. Si certaines musiques de tradition se portent bien et s’épanouissent dans de nouvelles expériences libres, d’autres sont en train de dépérir et de disparaître peut-être définitivement. C’est ainsi que les hommes vivent... la plupart n’ayant pas d’oreilles pour discerner les multiples bruissements de la nature pas plus que pour se réjouir des innombrables merveilles de la création musicale de l’être humain ! Et malgré la passion et la bonne volonté de nombreuses personnes et de très nombreux musiciens de par le monde, les cultures musicales sont en danger comme le sont, par exemple, les langues.

Colophon - N'y a-t-il pas, pour ces minorités menacées d'intégration, d'engloutissement, une tentation d'instrumentaliser la tradition, et la musique, à des fins identitaires ? N'est-ce pas l'expression de leur cohésion, un moyen de survivre ?

Étienne Bours - Tout ce qui est tradition est susceptible d’être instrumentalisé à des fins politiques nationalistes! C’est là que le terme folklore a bien souvent perdu sa signification d’origine, en principe très claire, au profit d’une désignation péjorative. Parce que le folklore des populations a servi plus d’une fois de symbole identitaire à un pays, un ensemble de populations, une région... qui voulait se servir de ces traditions pour donner une « image stéréotypée », figée, de la population ou de l’ensemble en question. On gomme les scories, on arrange les textes, les mélodies, les costumes et les danses et on crée des représentations spectaculaires d’expressions sorties de leur milieu pour servir de faire valoir. Si cette pratique a été courante dans les régimes totalitaires, il faut néanmoins être vigilant et analyser les manières dont sont traitées ces musiques en de nombreux endroits pour se rendre compte qu’on les triture, on les embourgeoise, on les esthétise... C’était déjà vrai sous le romantisme où certaines de ces dérives existaient. Bien sûr des attitudes diverses peuvent coexister au sein d’une même société avec les tenants d’une pratique qui s’opposent à ceux d’une édulcoration, cette opposition pouvant d’ailleurs amener des débats qui sont parfois riches. Comme l’ont été certains abus des régimes totalitaires qui tout en détournant des pratiques au profit du régime sauvaient parfois certains répertoires de l’oubli. Rien n’est simple mais il est évident que le problème de l’identité revendiquée notamment au travers d’une pratique musicale est révélateur. J’ai rencontré dans ma carrière des gens formidables qui ne voulaient pas entendre le mot identité. Il est pourtant évident que s’il existe une identité refuge dans laquelle on s’enferme et dont on se sert pour faire barrière, il en existe une autre qui est une manifestation des différences et de leurs richesses dans une démarche d’échange. La vigilance s’impose évidemment. Je rappelle souvent cet incident datant de 1997 et qui fut relaté dans le journal Le Monde. Les militants du Front National chantaient fièrement certaines vieilles chansons des traditions de France, en ce compris La Blanche Hermine. Gilles Servat, chanteur breton essentiel, avait de suite réagi en rappelant que « si elle est blanche sur la neige, l’été la robe de l’hermine devient marron, la plus métisse des couleurs ». Et le FN avait répondu « nous refusons que la culture bretonne soit séquestrée par des gauchistes plus amateurs de folklore que d’enracinement ». On pourrait citer beaucoup d’exemples. Un journaliste musical russe m’avait expliqué que, dans les années 90, il y avait à Moscou plus de groupes jouant de la musique irlandaise que de groupes jouant des répertoires russes. Ils n’étaient pas à l’aise avec des musiques qui avaient servi certaines propagandes.

Les contextes varient. Mais il est certain que pour beaucoup de populations la musique est un moyen de rappeler ses origines, sa culture, la cohésion autour des mêmes répertoires et des manières de les jouer ou chanter. La musique est décidément une des plus belles manières d’exprimer les différences et leurs richesses respectives.

Colophon - A propos de richesses... Vous avez participé directement, par vos fonction à la Médiathèque de la Communauté française de Belgique (lire l'encadré ci-contre) à la construction et à l'enrichissement de la collection la plus importante de supports sonores de musiques dites « du monde ». Ce service au public d’exception, unique en francophonie, a littéralement été sabordé, démantelé. N’était ce pas le rôle des pouvoirs publics de protéger et de développer cet outil d'éducation et de mémoire?

Étienne Bours - Il faut reconnaître qu’après des décennies pendant lesquelles notre réseau de médiathèques a atteint un niveau de qualité exceptionnelle, tout a basculé et les pouvoirs publics ont littéralement laissé tomber un outil culturel incroyable dont ils n’ont jamais mesuré l’ampleur ni la richesse. Faute de connaissance et faute d’écoutes de ceux qui possèdent les connaissances en question. Aujourd’hui les collections, encore énormes mais quasi à l’arrêt au niveau de la nouveauté, sont pour tout dire invisibles. Les services ouverts au public et l’accès direct à des collections ont tous disparus à une ou deux exceptions près. Il est encore possible de commander les media à partir de toute bibliothèque mais sur base d’un catalogue énorme disponible en ligne uniquement. En d’autres termes il n’existe plus aucun lieu où le public et un personnel passionné et instruit peuvent dialoguer et échanger. Si les pouvoirs publics sont à incriminer dans cette dérive, la plupart des membres de la direction de la Médiathèque depuis au moins vingt ans portent aussi une lourde responsabilité dans ce fiasco. Ils ont toujours préféré analyser les chiffres que de risquer une analyse qualitative des collections et des services rendus par le personnel. Leur propre ignorance dans les domaines pointus qu’étudiaient au jour le jour ce personnel les a amenés à prendre de mauvaises décisions et à ne pas être capables de défendre l’institution auprès des pouvoirs. Nous allons perdre, petit à petit, une masse d’informations énorme et un espace d’échanges extrêmement rare.

Colophon - Dans une société sous l'emprise d'une gouvernance libérale et mercantile, les musiques « commerciales », pudiquement nommées de « divertissement », dominent et occultent tout ou presque... Alors quel futur pouvons-nous encore espérer pour les pratiques musicales traditionnelles si leur transmission n'est pas assurée?

Étienne Bours - On peut dire sans se tromper que les musiques dites du monde, musiques traditionnelles dans leurs multiples évolutions, n’intéressent plus grand monde. En tout cas pas les media ni les responsables des politiques culturelles, pour autant que ceci veuille encore dire quelque chose ! Le grand marché des musiques impose ses lois, ses stupides concours télévisés et ses alliances entre chaînes de télévision et maisons d’édition. Le reste est marginalisé, ringardisé ou considéré comme réservé à une élite minoritaire. Et si par hasard on croit reconnaître certains éléments d’une tradition musicale, ceux-ci apparaissent dans une recette destinée à créer une nouvelle mode ou à surfer sur des images folkloriques désuètes pour un public à la recherche d’exotisme, de soleil et de danseuses lascives.

Celui qui cherche à découvrir ou approfondir dans le domaine des musiques traditionnelles doit fournir un effort de plus en plus conséquent pour mener ses recherches. Au risque d’être emmené sur de fausses pistes. Comme ces auditeurs qui sont persuadés d’écouter des musiques venant des Indiens d’Amérique du Nord alors qu’ils en écoutent une exploitation new-age saupoudrée de chants et de tambours extraits d’enregistrements anciens passés à la moulinette de la compression.

Il reste heureusement, comme je l’ai dit, des lieux et des acteurs de transmission. Il reste de nombreux jeunes de tous horizons qui cherchent à comprendre et jouer ces musiques. Le festival Le Son Continu qui se tient chaque été au Château d’Ars dans le Berry (ndlr. ex Festival de Saint-Chartier) est un exemple passionnant. On peut y voir et entendre trois à quatre générations qui, dans les allées et pelouses du parc, jouent des musiques venant de cultures très diverses. Et ce avec talent, inventivité, fougue et, surtout, plaisir. Ces musiques, ici comme ailleurs, ne sont pas encore enterrées. Et je pense qu’elles sont encore un acte de résistance en beaucoup d’endroits. Elles participent souvent à une réflexion plus globale sur nos sociétés et notre monde et sur la nécessité de sauver l’essentiel.

Propos recueillis par Eddy Pennewaert

Février 2025 © Colophon

____________________________________

- Un monde de musiques - Introduction aux musiques traditionnelles / Livre-CD, par Étienne Bours, Didier Demolin, Anne-Sophie De Sutter, Henri Lecomte, Eddy Pennewaert. Colophon Records / Bruxelles - 2007.

- Tommy Sands (1945 - ) est un chanteur irlandais, auteur-compositeur, animateur de radio et militant politique nord-irlandais. Sa chanson « There Were Roses » a été décrite comme « certainement l’une des meilleures chansons jamais écrites sur le « problème irlandais" ». En février 2024, en réponse aux violences qui se produisent à Gaza, Sands a écrit une ballade plaintive intitulée « Anyone else up there » accompagnée d’une vidéo sur le sort des enfants.

- A lire sur ce site, rubrique "documents" l'article de Marta Amico: La musique au Sahara, de la colonisation à la globalisation.

|

Crédit photo : © Étienne Bours, Christine Breul. |

La bannière (détail) utilisée pour cette page rend hommage à l'amie Hélène Willemart (†), conférencière, spécialiste du monde ottoman et indien, pour son indéfectible soutien au projet Colophon.

La bannière (détail) utilisée pour cette page rend hommage à l'amie Hélène Willemart (†), conférencière, spécialiste du monde ottoman et indien, pour son indéfectible soutien au projet Colophon.

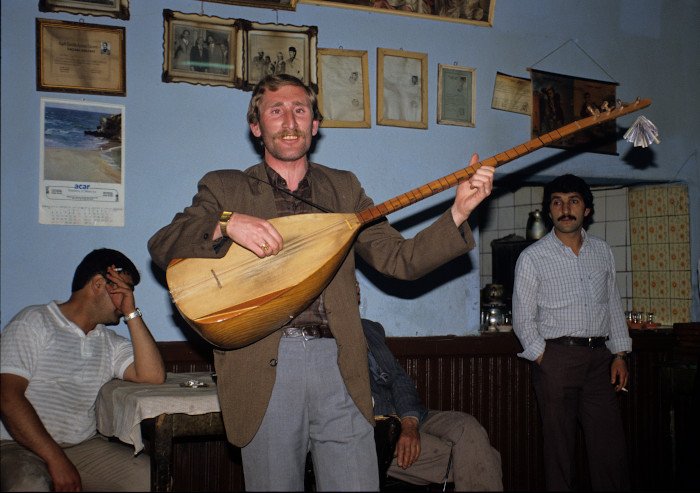

Légende: chanteur asik au luth saz dans une çay evi (maison de thé) à Kars en Turquie orientale dans les années '60.

Les asiks sont des chanteurs itinérants. Ces bardes chantent habituellement d'anciennes épopées et des improvistions poétiques mais certains utilisent aussi leur art pour critiquer le pouvoir et s'engager dans les luttes sociales.

© H. Willemart / Colophon 2025.

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)